2023

Thierbach M, Müller M, Stange R, Kronenberg D, Aurich M, Wildemann B. Wrap It! Preventive Antimicrobial Treatment Shows No Negative Effects on Tenocytes and Tendons-A Comprehensive Approach. J Clin Med. 2023 Jun 17;12(12):4104. doi: 10.3390/jcm12124104. PMID: 37373797; PMCID: PMC10299359.

Ruopp M, Reiländer S, Haas D, Caruana I, Kronenberg D, Schmehl W, Stange R, Meinel L. Transdermal carbon monoxide delivery.J Control Release. 2023 May;357:299-308. doi: 10.1016/j.jconrel.2023.03.034. Epub 2023 Apr 6. PMID: 36958403.

Segelcke D, Linnemann J, Pradier B, Kronenberg D, Stange R, Richter SH, Görlich D, Baldini N, Di Pompo G, Verri WA Jr, Avnet S, Pogatzki-Zahn EM. Behavioral Voluntary and Social Bioassays Enabling Identification of Complex and Sex-Dependent Pain-(-Related) Phenotypes in Rats with Bone Cancer.Cancers (Basel). 2023 Mar 2;15(5):1565. doi: 10.3390/cancers15051565. PMID: 36900357; PMCID: PMC10000428.

Hildebrand F, Höfer C, Horst K, Friemert B, Pennig D, Marzi I, Stange R; Scientific Committee of the German Society for Trauma Surgery. Research in orthopaedic trauma surgery: approaches of basic scientists and clinicians and the relevance of interprofessional research teams.Eur J Trauma Emerg Surg. 2023 Feb;49(1):75-85. doi: 10.1007/s00068-022-02110-x. Epub 2022 Sep 23. PMID: 36149435; PMCID: PMC9925566.

2022

Wank I, Niedermair T, Kronenberg D, Stange R, Brochhausen C, Hess A, Grässel S (2022) Influence of the Peripheral Nervous System on Murine Osteoporotic Fracture Healing and Fracture-Induced Hyperalgesia.. Int J Mol Sci. 2022 Dec 28;24(1):510. doi: 10.3390/ijms24010510.

Hildebrand F, Höfer C, Horst K, Friemert B, Pennig D, Marzi I, Stange R (2022) Research in orthopaedic trauma surgery: approaches of basic scientists and clinicians and the relevance of interprofessional research teams. Scientific Committee of the German Society for Trauma Surgery. Eur J Trauma Emerg Surg. 2022 Sep 23. doi: 10.1007/s00068-022-02110-x. Online ahead of print. PMID: 36149435 Review.

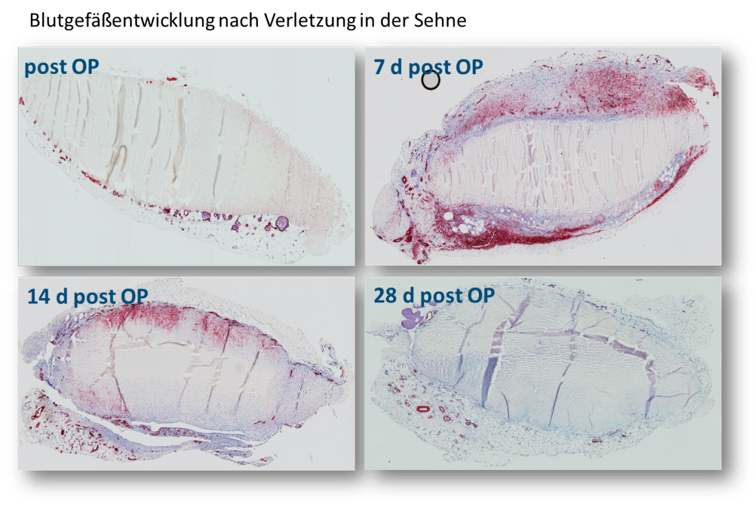

Schulze-Tanzil G, Delgado-Calcares M, Stange R, Wildemann B, Docheva D (2022) Tendon healing: a concise review on cellular and molecular mechanisms with a particular focus on the Achilles tendon.Bone & Joint Research, 2022 Aug, 11(8):561-574.

Hildebrand F, Höfer C, Horst K, Friemert B, Pennig D, Stange R (2022) Evaluation of the current research structures in trauma surgery : A survey of the scientific committee of the German Society for Trauma Surgery.Unfallchirurg, 2022 May, 125(5): 408-416.

Winkler T, Costa ML, Ofir R, Paroini O, Geissler S, Volk H-D, Eder D, on behalf of the HIPGEN Author Consortium (Agres A, Alves SA, Beck AM, Duda GN, Haffer HP, Hardt S, Hipfl C, Klein T, Leopold VJ, Maleitzke T, Meller S, Märdian S, Müller M, Halevy N, Goronzy J, Oheme S, Ort MJ, Overgaard S, Palmowski Y, Papait A, Perka C, Pumberger M, Reinke P, Reinke S, Schaser KD, Silini AR, Stange R, Stöckle U, Wiethölter MJ (2022) HIPGEN - A randomized, multicenter phase III study using intramuscular PLacenta-eXpanded stromal cell (PLX-PAD) therapy for recovery following hip fracture arthroplasty: study design.Bone & Joint Open, 2022 Apr; 3(4):340-347.

Stolberg-Stolberg J, Boettcher A, Sambale M, Stuecker S, Sherwood J, Raschke M, Pap T, Bertrand J (2022) Toll-like receptor 2 activation promotes joint degeneration in osteoarthritis. Cell Death Dis. 2022 Mar11;13(3):224. doi: 10.1038/s41419-022-04680-5

Sivaraj K, Majev P-G, Jeong H-W, Dharmalingam B, Zeuschner D, Schröder S, Bixel G, Timmen M, Stange R, Adams R (2022) Mesenchymal stromal cell-derived septoclasts resorb cartilage during developmental ossification and fracture healing. Nature Communications – 2022 Jan, 28;13(1):571.

Greiner J, Merten M, Niemann T, Grosse Venhaus M, Kronenberg D, Stange R, Wähnert D, Kaltschmidt C, Vordemvenne T, Kaltschmidt B (2022) Human Sex Matters: Y-linked lysine demethylase 5D drives accelerated male osteogenic differentiation. Cells, 2022 Feb, 26;11(5):823.

2021

Delgado Caceres M, Angerpointner K, Galler M, Lin D, Michel P, Brochhausen C, Lu X, Varadarajan A, Warfsmann J, Stange R, Alt V, Pfeifer C, Docheva D T(2021) Tenomodulin prevents trauma-induced heterotopic ossification in tendon Cell Death & Diesease, 2021 Sep, accepted

Hülskamp MD, Kronenberg D, Stange R (2021) The small-molecule protein ligand interface stabiliser E7820 induces differential cell line specific responses of integrin α2 expression.BMC Cancer. 2021 May 18;21(1):571. doi: 10.1186/s12885-021-08301-w.

Wähnert D, Koettnitz J, Merten M, Kronenberg D, Stange R, Greiner JFW, Kaltschmidt C, Vordemvenne T, Kaltschmidt B (2021) Spongostan ™ Leads to Increased Regeneration of a Rat Calvarial Critical Size Defect Compared to NanoBone ® and ActifuseMaterials (Basel) . 2021 Apr 14;14(8):1961. doi: 10.3390/ma14081961.

2020

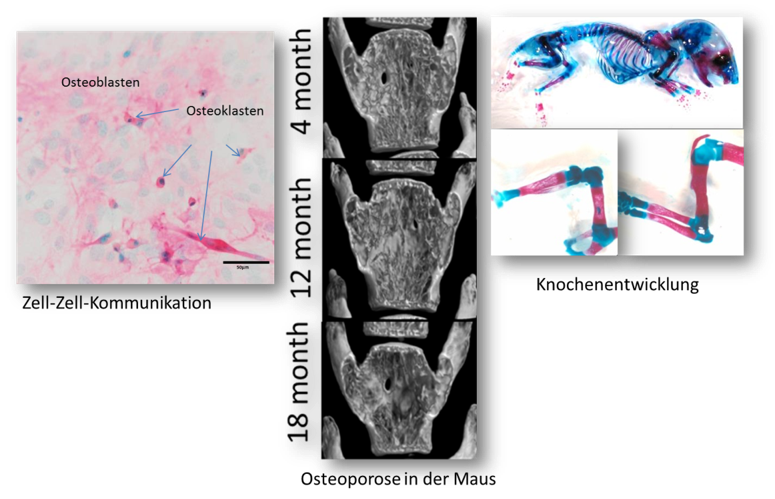

Timmen M, Hidding H, Götte M, Khassawna TE, Kronenberg D, Stange R (2020). The heparan sulfate proteoglycan Syndecan-1 influences local bone cell communication via the RANKL/OPG axis.Sci Rep. 2020 Nov 25;10(1):20510. doi: 10.1038/s41598-020-77510-3.

Saferding V, Hofmann M, Brunner JS, Niederreiter B, Timmen M, Magilnick N, Hayer S, Heller G, Steiner G, Stange R, Boldin M, Schabbauer G, Weigl M, Hackl M, Grillari J, Smolen JS, Blüml S (2020). microRNA-146a controls age-related bone loss. Aging Cell. Nov;19(11):e13244. doi: 10.1111/acel.13244. Epub 2020 Oct 21.

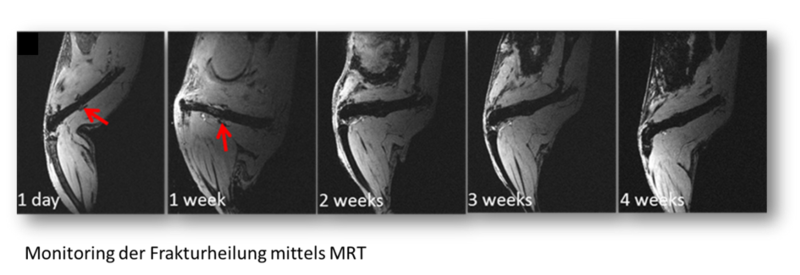

Schmitz N, Timmen M, Kostka K, Hoerr V, Schwarz C, Faber C, Hansen C, Matthys R, Raschke MJ, Stange R (2020) A novel MRI compatible mouse fracture model to characterize and monitor bone regeneration and tissue composition. Sci. Rep. 2020 Oct. 1;10(1):16238. doi: 10.1038/s41598-020-73301-y.

Samama CM, Laporte S, Rosencher N, Girard P, Llau J, Mouret P, Fisher W, Martínez-Martín J, Duverger D, Deygas B, Presles E, Cucherat M, Mismetti P; PRONOMOS Investigators (2020). Rivaroxaban or Enoxaparin in Nonmajor Orthopedic Surgery.N Engl J Med. 2020 May 14;382(20):1916-1925. doi: 10.1056/NEJMoa1913808. Epub 2020 Mar 29. N Engl J Med. 2020. PMID: 32223113 Clinical Trial.

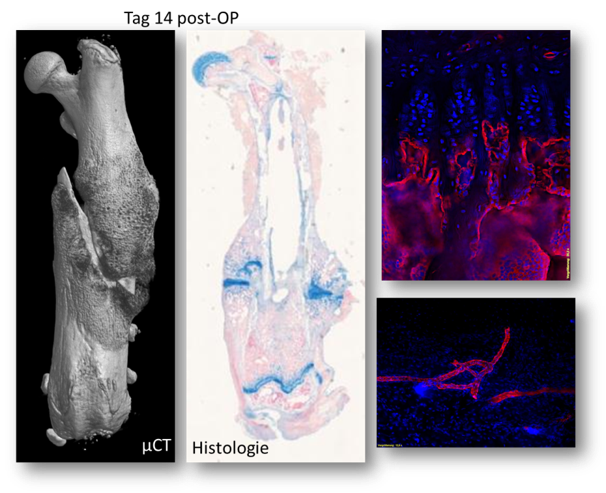

Michel PA, Kronenberg D, Neu G, Stolberg-Stoberg J, Frank A, Pap T, Langer M, Fehr M, Raschke MJ, Stange R (2020) Microsurgical reconstruction affects the outcome in a translational mouse model for achilles tendon healing. J Orthop Transl. 2020 May 11;24:1-11. doi: 10.1016/j.jot.2020.04.003. eCollection 2020

Kronenberg D, Michel PA, Hochstrat E, Wei M, Brinckmann J, Müller M, Frank A, Hansen U, Eckes B, Stange R. (2020) Increased Collagen Turnover Impairs Tendon Microstructure and Stability in Integrin α2β1-Deficient Mice. Int J Mol Sci. 2020 Apr 18;21(8). pii: E2835. doi: 10.3390/ijms21082835.

Severmann AC, Jochmann K, Feller K, Bachvarova V, Piombo V, Stange R, Holzer T, Brachvogel B, Esko J, Pap T, Hoffmann D, Vortkamp A. (2020) An altered heparan sulfate structure in the articular cartilage protects against osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2020 Jul;28(7):977-987. doi: 10.1016/j.joca.2020.04.002.

Vordemvenne T, Wähnert D, Koettnitz J, Merten M, Fokin N, Becker A, Büker B, Vogel A, Kronenberg D, Stange R, Wittenberg G, Greiner JF, Hütten A, Kaltschmidt C, Kaltschmidt B. (2020) Bone Regeneration: A Novel Osteoinductive Function of Spongostan by the Interplay between Its Nano- and Microtopography. Cells. 2020 Mar 7;9(3). pii: E654. doi: 10.3390/cells9030654.

Klein S, Mentrup B, Timmen M, Sherwood J, Lindemann O, Fobker M, Kronenberg D, Pap T, Raschke MJ, Stange R. (2020) Modulation of Transient Receptor Potential Channels 3 and 6 Regulates Osteoclast Function with Impact on Trabecular Bone Loss. Calcif Tissue Int. 2020 Mar 5. doi: 10.1007/s00223-020-00673-8. [Epub ahead of print]

Stange R, Raschke MJ (2020). Osteoporotic distal femor fractures: When to replace and how. Giannoudis PV, Einhorn TA (Editors): Surgical and Medical Treatment of Osteoporosis: Principles and Practice, CRC Press Taylor & Francis Group. Jan/2020. Chapter C024, Page 233-242, ISBN 9781498732246

2019:

Everding J, Stolberg-Stolberg J, Raschke MJ, Stange R (2019) Stimulation of fracture healing by growth factors and cell-based technologies. Unfallchirurg. 122(7):534-543. doi: 10.1007/s00113-019-0686-9.

Hesse E, Neuerburg C, Kammerlander C, Stumpf U, Stange R, Böcker W (2019) Influence of specific osteoporosis drugs on fracture healing. Unfallchirurg.122(7):506-511. doi: 10.1007/s00113-019-0669-x.

Hochstrat E, Müller M, Frank A, Michel P, Hansen U, Raschke MJ, Kronenberg D, Stange R (2019) Cryopreservation of tendon tissue using dimenthyl sulfoxide combines conserved cell vitality with maintained biomechanical feature. PLoS One 14(4):e0215595. doi: 10.1371/journal.pone.0215595. eCollection 2019.

Bachg AC, Horsthemke M, Skryabin BV, Klasen T, Nagelmann N, Faber C, Woodham E, Machesky LM, Bachg S, Stange R, Jeong HW, Adams RH, Bähler M, Hanley PJ (2019) Phenotypic analysis of Myo10 knockout (Myo10 tm2/tm2) mice lacking full-length (motorized) but not brain-specific headless myosin X. Sci Rep. 2019 Jan 24;9(1):597. doi: 10.1038/s41598-018-37160-y.

2018:

2017:

Seemann R, Munzberg M, Stange R, Russeler M, Egerth M, Kladny B, Hoffmann R, Mutschler M (2017) Improved interpersonal competencies increase patient safety, improve efficiency, and reduce costs. Practical relevance for orthopedists and surgeons, chiropractors, and primary health care. Manuelle Medizin, Volume 55, issue: 6, Pages: 350-354, DOI: 10.1007/s00337-017-0325-x, published: Dec 2017

Milstrey A, Wieskötter B, Hinze D, Grueneweller N, Stange R, Pap T, Raschke M, Garcia P (2017) Dose-dependent effect of parathyroid hormone on fracture healing and bone formation in mice. J Surg Res. 2017 Dec;220:327-335.