News

Der große kleine Unterschied: Forscher zeigen Einfluss von MHC-Genen bei Krankheitsunterschieden der Geschlechter

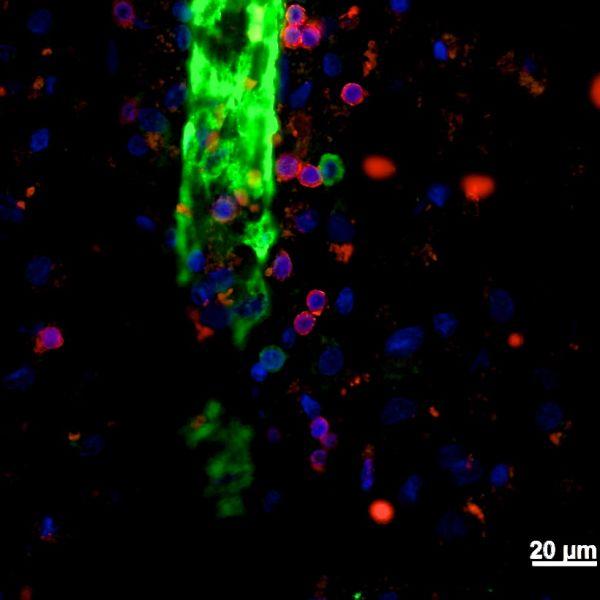

Münster (mfm/skh) - Von wegen kleiner Unterschied: Für die Differenz zwischen Männern und Frauen, die münstersche Neuroimmunologen zusammen mit Kollegen aus München, Helsinki und Los Angeles jetzt entdeckt haben, ist das Wort „klein“ noch maßlos untertrieben: Ein Vielfaches winziger als eine einzige Zelle sind die Proteine, um die es in der Veröffentlichung des Teams geht. Doch die sind offenbar ein Grund dafür, dass mehr Frauen an Autoimmunerkrankungen – wie der Multiplen Sklerose (MS) – leiden, Männer hingegen eher an Infektionserkrankungen, wie Atemwegsinfekten oder Lungenentzündungen.Die Gene und Proteine, um die es geht, bilden den Haupthistokompatibilitätskomplex (international abgekürzt: MHC). Sie präsentieren den Zellen des Immunsystems unterschiedliche Proteinbruchstücke und teilen ihnen auf diese Weise mit, was körpereigene und was Fremdstoffe sind. Das gesunde Immunsystem kann daraufhin die körpereigenen Stoffe ignorieren und Fremdstoffe attackieren. Die Wissenschaft kennt die besondere Rolle des MHC bereits von Organtransplantationen: Dieser Komplex entscheidet, ob Empfänger Spenderorgane abstoßen. „Wenn das Immunsystem in diesem Punkt eine genetische Schwachstelle hat, entstehen Autoimmunerkrankungen oder Krebs oder der Körper wird von einem Bakterium beziehungsweise Virus infiziert und erkrankt“, erläutert Prof. Nicholas Schwab, Letztautor der Studie, die im renommierten Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America“ veröffentlicht wurde.Für ihr aktuelles Projekt im Sonderforschungsbereich Transregio 128 „Multiple Sklerose“ untersuchten die Wissenschaftler bei 824 Personen einen bestimmten Abschnitt von Rezeptoren auf T-Zellen, den Wächtern des Immunsystems. Ob sie Alarm schlagen oder nicht, hängt stark von den MHC-Genen der Zellen ab, die den Rezeptoren präsentiert werden. „Dabei kann man sich MHC und den Rezeptor wie ein Team vorstellen. Je besser beide zusammenarbeiten, desto mehr dieser gut zusammenpassenden T-Zellen gibt es im Körper“, erklärt Dr. Tilman Schneider-Hohendorf, Erstautor der jetzt erschienenen Arbeit.Allerdings: Das allein bestimmt offenbar noch nicht, ob eine Krankheit tatsächlich ausbricht oder schwerer verläuft: Es macht auch einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau bestimmte MHC-Gene aufweist. So erfüllt ein schützendes MHC-Gen bei einer Frau tatsächlich seine Funktion und verhindert zum Beispiel die Infektion mit dem Herpesvirus. Bei einem Mann funktioniert dieser Mechanismus nicht – er erkrankt. Andererseits kann ein bestimmtes Risiko-MHC-Gen bei einer Frau zu einer Autoimmunreaktion wie MS führen, während die verantwortlichen T-Zellen bei einem Mann von diesem Gen „unbeeindruckt“ wären. Darüber hinaus konnten die Forscher zeigen, dass bestimmte Zellen im Immunsystem von Gesunden miteinander kooperieren – und zwar immer dann, wenn sie einander in den Bindungsstellen zwischen T-Zell-Rezeptor und MHC-Molekül ähneln. Ganz anders bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen: Insbesondere im Immunsystem erkrankter Männer arbeiten auch T-Killerzellen zusammen, die einander kaum ähnlich sind. Was im Fall der Gesunden vor Infektionen schützt, könnte nun besonders großen Schaden hervorrufen, denn MS wird durch diese Immunzellen mitverursacht. Bündeln sie – unerwünscht – ihre Kräfte, könnte das der Grund dafür sein, dass die Krankheit bei Männern oft schwerer verläuft als bei Frauen.„Schon heute sollten wir uns bestehende Studien zu genetischen Risiken und auch solche zur Verträglichkeit und Wirksamkeit von Medikamenten daraufhin ansehen, ob bestimmte Medikamente bei Männern und Frauen unterschiedlich gut wirken. Das kann dann bei künftigen Therapieentscheidungen berücksichtigt werden“, blickt Prof. Heinz Wiendl, Sprecher des SFB 128 und Autor der Studie, nach vorn. Sein Fazit: Wollen Mediziner und Biologen die Therapie von Patienten mit MS oder anderen Autoimmunerkrankungen verbessern, könnte der Blick auf einen winzigen Unterschied künftig von großer Bedeutung sein.Link zur Publikation